Newsletter

Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.

https://centrocompetencia.com/wp-content/themes/Ceco

volver

En economía, el monopsonio es la contraparte por el lado de la demanda del monopolio. Mientras que un monopolio se configura en mercados donde existe un único oferente frente a múltiples demandantes, el monopsonio surge cuando un solo agente concentra la demanda ante numerosos oferentes. En otras palabras, se trata de un mercado en el que existe un único comprador, quien posee poder para determinar cantidades, precios y condiciones de transacción.

Al igual que el monopolio, el monopsonio representa un caso extremo y relativamente infrecuente en la realidad. No obstante, su análisis resulta fundamental desde el punto de vista teórico, ya que permite comprender cómo el comportamiento de una empresa con poder de compra puede distorsionar el equilibrio de mercado, en comparación con el caso de competencia perfecta. Es importante destacar que no es necesario que exista un único comprador para que se ejerza poder de monopsonio. En efecto, incluso en mercados con pocos compradores (dos, tres o más) pueden observarse grados de poder de compra que afectan tanto el precio como la cantidad producida de equilibrio.

Uno de los casos más simples donde se puede observar un monopsonio es el mercado laboral. Imaginemos un pueblo aislado con numerosos trabajadores (oferta de mano de obra), pero con una única empresa para poder trabajar: la fábrica local (demanda de mano de obra). En este escenario, la fábrica local se comporta como un monopsonio: al ser la única opción de empleo, tiene la capacidad de fijar salarios a conveniencia (bajos), afectando directamente el bienestar de los trabajadores. Este ejemplo, aunque simple e imperfecto, permite ilustrar concretamente las implicancias del poder de compra en mercados reales.

En las secciones siguientes, examinaremos el funcionamiento básico del modelo de monopsonio, para luego profundizar en el análisis del poder de monopsonio y poder de compra. Finalmente, presentaremos ejemplos concretos provenientes de la jurisprudencia nacional e internacional, con el objetivo de ilustrar cómo las autoridades aplican en la práctica los conceptos económicos que sustentan este modelo teórico.

En esta sección se presenta el modelo clásico de monopsonio. En este tipo de mercado existe un único demandante que adquiere un bien homogéneo, producido por múltiples oferentes que no poseen poder de mercado.

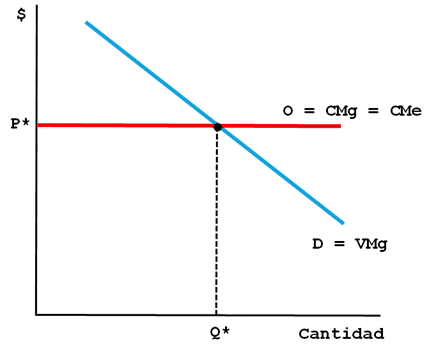

En un mercado perfectamente competitivo (con varios compradores y vendedores), la curva de oferta que enfrenta una empresa compradora es perfectamente elástica. Esto significa que, si una empresa compradora desea adquirir una unidad bajo el precio de mercado, nadie le venderá, mientras que, si ofrece un precio más alto, todos querrán venderle. Así, en este contexto, la elasticidad implica que la cantidad ofertada varía según el precio ofrecido por el comprador. En otras palabras, en este escenario los compradores son precio-aceptantes (o “tomadores de precios”). La Figura 1 ilustra esta situación, donde la curva de oferta es la línea roja (nótese que, en realidad, la curva es plana, lo que refleja la incapacidad de los compradores de comprar a un precio más bajo que el de mercado).

Figura 1: Equilibrio en mercado competitivo

Fuente: Elaboración propia

En contraste, cuando existe un único comprador, la situación cambia radicalmente. En efecto, la empresa monopsonista, al ser la única compradora, determinará cuántas unidades se producen en el mercado. Así, por ejemplo, si solo desea comprar 20 unidades, no tiene sentido que el mercado produzca 21, pues nadie comprará esa última unidad. Ahora bien, dado que la fabricación de cada unidad adicional tiene un costo, mientras más unidades desee adquirir el monopsonista, más subirá el precio.

En términos económicos, esto significa que el monopsonio enfrenta la curva de oferta del mercado, que tiene una pendiente positiva, a diferencia de la curva de oferta que enfrenta una empresa particular en el escenario competitivo. Esto, ya que, al adquirir una unidad adicional del bien, el precio de mercado aumenta no solo para esa unidad marginal, sino también para todas las unidades previamente adquiridas. Como el monopsonio paga un precio uniforme por cada unidad, la curva de oferta que enfrenta equivale a su curva de costo medio (CMe).

Sin embargo, para maximizar sus beneficios, lo relevante para el monopsonio no es el costo medio, sino el costo marginal (CMg), que se encuentra por encima del costo medio. Esto se debe a que, al aumentar la cantidad comprada, el precio más alto se aplica a todas las unidades adquiridas y no solo a la última.

Haciendo un análisis marginal simple, el monopsonio, en su proceso de maximización, comprará unidades del bien hasta que el valor marginal que le proporciona el bien (VMg) se iguale al costo marginal de dicho bien (CMg). Más allá de ese punto, el costo adicional de adquirir una unidad superaría el valor que esta genera.

Formalmente, el monopsonista maximiza sus beneficios totales \pi (Q), definidos como el valor total menos el costo total:

\pi(Q) = VT(Q) - CT(Q)

Aplicando la condición de primer orden (CPO):

\dfrac{\partial \pi(Q)}{\partial Q} = \dfrac{\partial VT(Q)}{\partial Q} - \dfrac{\partial CT(Q)}{\partial Q} = 0

Dado que la derivada del valor total respecto a la cantidad corresponde al valor marginal (VMg) y y la del costo total al costo marginal (CMg), obtenemos la condición de equilibrio:

\dfrac{\partial \pi(Q)}{\partial Q} = VMg - CMg = 0

VMg = CMg

Si VMg > CMg, comprar una unidad adicional incrementa los beneficios, por lo que el monopsonio querrá comprar más. Por el contrario, si VMg < CMg, adquirir una unidad más genera una pérdida, incentivando una reducción en la cantidad comprada. Así, cómo mencionamos antes, el equilibrio se alcanza cuando VMg = CMg, punto en el que no existen incentivos para modificar la cantidad comprada.

Es importante recordar que, en economía, el valor marginal de un bien representa el beneficio adicional derivado de consumir o adquirir una unidad más. Por lo tanto, la curva de valor marginal del monopsonio coincide con su curva de demanda.

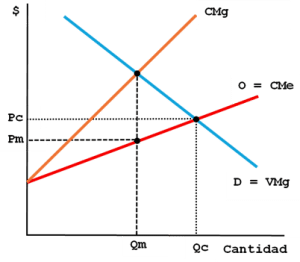

Una vez determinada la cantidad óptima Qm que satisface la condición de equilibrio VMg = CMg, se obtiene el precio de equilibrio Pm a partir de la curva de oferta.Este equilibrio se representa en la Figura 2, mostrando además que el equilibrio de monopsonio (Qm,Pm) implica una menor cantidad producida y un menor precio en comparación con el equilibrio competitivo (Qc,Pc).

Figura 2: Equilibrio en un monopsonio

Fuente: Elaboración propia

Volvamos ahora al ejemplo que planteamos en la introducción: el pueblo con numerosos trabajadores y una única fábrica. En un mercado competitivo, el salario de equilibrio se determina en la intersección entre la oferta y la demanda de trabajo, y la empresa contrataría (Qc) a todos los trabajadores cuya productividad marginal sea al menos igual al salario (Pc).

Sin embargo, cuando tenemos un monopsonio, el análisis cambia. Al igual que en el modelo general presentado, la fábrica local enfrenta una curva de oferta de trabajo con pendiente positiva: para contratar a más trabajadores, debe ofrecer un salario más alto, no solo para los nuevos contratados, sino para todos los trabajadores existentes. Por ello, su costo marginal de contratar trabajo está por encima del costo medio. En estos términos, el equilibrio se alcanza cuando la productividad marginal del trabajador (reflejada en el valor marginal del trabajo) es igual al costo marginal de contratarlo. Como resultado, tanto el nivel de empleo como el salario pagado son menores a los que existirían en un escenario de competencia perfecta.

Este resultado nos ayuda a ilustrar cómo el monopsonio genera una asignación ineficiente de recursos: hay trabajadores dispuestos a trabajar al salario competitivo que no son contratados, y el salario recibido está por debajo del valor que esos trabajadores aportan en términos de productividad. En términos gráficos, esto se traduce en una menor cantidad contratada Qm<Qc y un menor salario (precio) Pc, como se observó en la Figura 2.

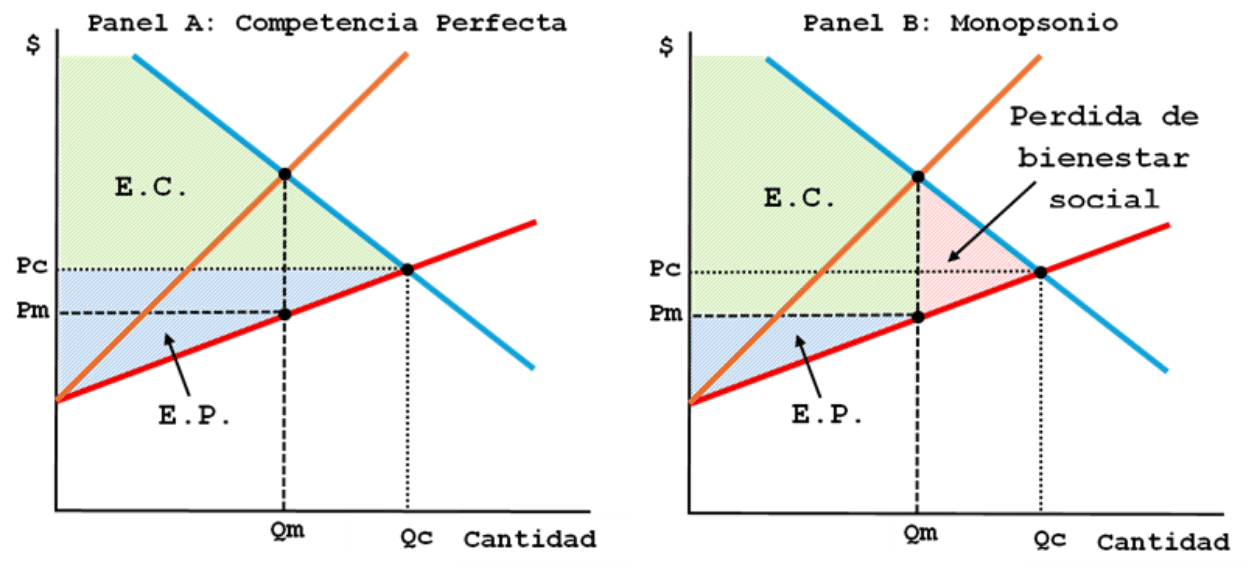

Al igual que en el caso del monopolio, el monopsonio reduce el bienestar social. Tradicionalmente, este se mide como la suma del excedente del consumidor (E.C.) y el excedente del productor (E.P.).

En competencia perfecta, el equilibrio maximiza dicha suma, como se observa en el Panel A de la Figura 3. Por el contrario, en el monopsonio, el comprador impone a los vendedores una cantidad y un precio que maximizan su beneficio, lo que conduce a un nivel de intercambio subóptimo en términos de bienestar.

Así, el equilibrio monopsónico implica menor cantidad transada y menor precio, generando una pérdida de eficiencia irrecuperable. Esta pérdida se representa en el Panel B de la Figura 3, por el área sombreada en rojo.

Figura 3: Bienestar social en competencia perfecta vs monopsonio

Fuente: Elaboración propia

Cabe destacar que esta pérdida de bienestar no implica que ambos agentes pierdan. De hecho, el monopsonio (consumidor) mejora su situación a costa de los oferentes, apropiándose de parte del excedente que antes correspondía a los productores.

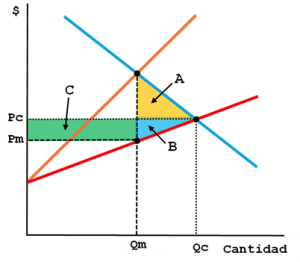

La Figura 4 ilustra los cambios en los excedentes. En esta se observa que, tras el nuevo equilibrio, el excedente del consumidor se verá aumentado en \Delta EC = C - A, mientras que el excedente del productor disminuye en \Delta EP = C + B. Por tanto, la pérdida total de bienestar PB = -\Delta EC + \Delta EP = -C + A + C + B = A + B.

Figura 4: Cambio en los excedentes del consumidor y productor

Fuente: Elaboración propia

En este contexto: El área A representa unidades que ya no se compran pese a generar un beneficio neto; el área B corresponde a productores que salen del mercado por el menor precio; El área C refleja el excedente que el monopsonio le “roba” al productor que se queda en el mercado pero que debe vender a un precio más bajo.

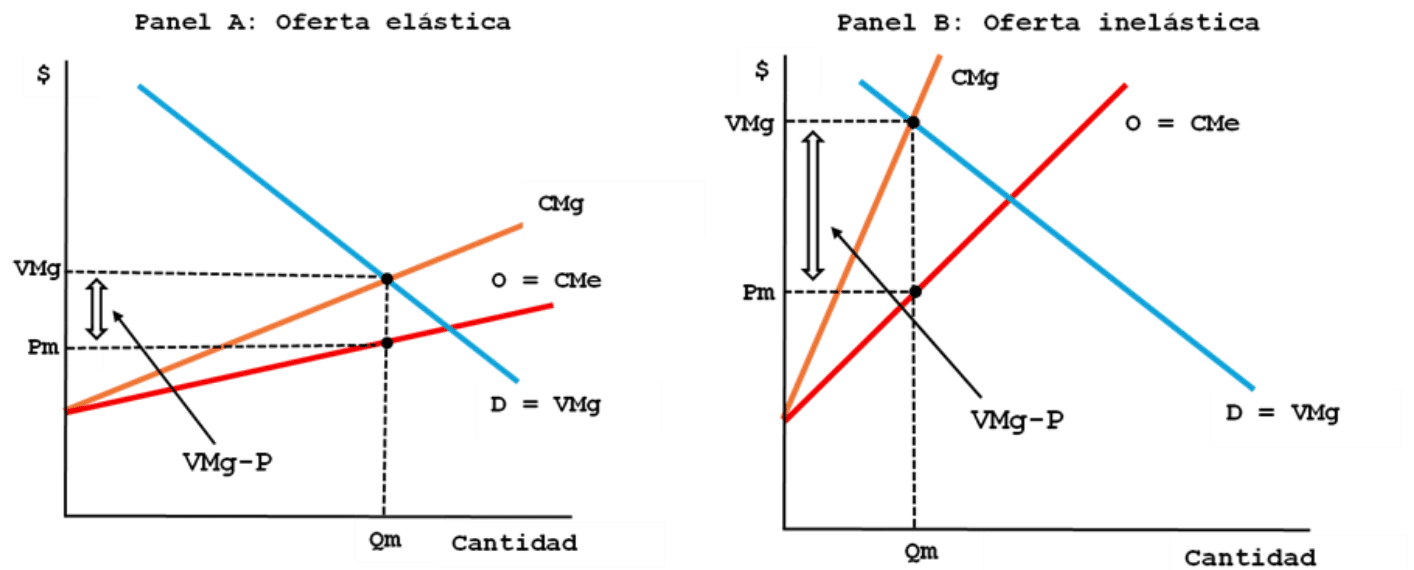

Según Pindyck y Rubinfeld (2009), el poder de monopsonio tiene dos fuentes principales: (i) el número de compradores y el grado de competencia o coordinación entre ellos; y (ii) la elasticidad de la oferta del mercado. Primero, si el número de compradores es grande y compiten agresivamente, cada uno enfrentará una oferta muy elástica, y el poder de compra será casi nulo. Por el contrario, si hay pocos compradores, o si estos coordinan o suavizan su competencia, su poder de compra puede acercarse al de un monopsonio puro. Segundo, cuanto más inelástica sea la oferta, es decir, cuanto menos responda la cantidad ofrecida a cambios en el precio, mayor será la capacidad del comprador de imponer precios más bajos sin que los proveedores puedan retirarse fácilmente.

El poder de monopsonio se enmarca dentro de un concepto más amplio, el poder de compra, el cual es entendido como la capacidad que tiene un comprador para influir sobre el precio y las condiciones de adquisición de un bien o insumo, de manera que pueda pagar un precio inferior al que prevalecería en un mercado competitivo. Cabe destacar que el poder de compra no exige necesariamente la presencia de un único comprador, también puede manifestarse en mercados con pocos compradores (oligopsonios) o en contextos de negociación bilateral entre compradores y vendedores que poseen distintos grados de poder de negociación (para mayor profundidad ver glosario CeCo: “Poder de compra”).

El poder de compra puede medirse con un indicador análogo al Índice de Lerner. Este Índice de Poder de Compra se define como:

\dfrac{VPMg - P}{P} = \frac{1}{\eta}

VPMg representa el valor del producto marginal del bien (por ejemplo, cuánto valor genera un trabajador adicional), P es el precio pagado por el bien (como el salario), y \eta es la elasticidad de la oferta del insumo. Mientras menor sea \eta, es decir, mientras más inelástica sea la oferta, mayor será la diferencia entre el valor que genera el insumo y el precio que efectivamente se paga por él. Este margen refleja la capacidad del consumidor de extraer renta de los productores u oferentes.

La Figura 5 ilustra cómo aumenta el poder de compra al pasar de una oferta elástica a una más inelástica. Como mencionamos, al tener una oferta más inelástica, el poder de compra del monopsonio aumenta. Así, en la Figura 5 se puede ver que, a medida que la oferta se va haciendo más inelástica, aumenta la diferencia entre VPMg y P, haciendo que el Índice de Poder de Compra sea mayor.

Figura 5: Elasticidad y cambio

Fuente: Elaboración propia

Para ilustrar de forma más notoria la importancia de la elasticidad, consideremos dos casos. Primero, si la oferta de un bien es perfectamente inelástica, el vendedor no puede ajustar la cantidad ofrecida ante cambios en el precio. En este escenario, el monopsonio puede reducir el precio de compra sin perder acceso significativo al bien, ejerciendo así un alto poder de compra. En cambio, si la oferta es muy elástica, una pequeña reducción en el precio lleva a una gran disminución en la cantidad ofrecida, lo que limita severamente el poder de compra del comprador. Por ejemplo, en el mercado laboral, trabajadores con escasa movilidad (por barreras de entrada geográficas, falta de información o contratos restrictivos) representan una oferta de fuerza de trabajo más inelástica, lo que permite a los empleadores pagar salarios más bajos que en un mercado competitivo.

En suma, el poder de monopsonio y el poder de compra que pueden llegar a tener las empresas, refleja no solo una estructura de mercado con pocos compradores, sino también la existencia de condiciones que permiten restringir la demanda sin perder acceso al bien. Este poder genera efectos redistributivos (transferencia de excedente desde los productores hacia los compradores) y de eficiencia (menor producción y pérdida de bienestar social), lo que justifica su análisis dentro de la teoría económica y en la evaluación de políticas de competencia.

El 31 de octubre de 2022, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia falló a favor del Departamento de Justicia (“DOJ”), bloqueando la adquisición de la editorial Simon & Schuster (“S&S”) por parte de Penguin Random House (“PRH”). La operación, fue impugnada por el DOJ, al considerar que la fusión tendría efectos anticompetitivos significativos en el mercado de adquisición de derechos de publicación de libros anticipados (“bestsellers”) en los Estados Unidos.

En su análisis, el DOJ no se enfocó en los efectos de la concentración sobre el mercado de venta de libros, sino en los efectos aguas arriba: específicamente, en el aumento del poder de compra que tendría la entidad fusionada frente a los autores. El riesgo principal era una disminución en los anticipos pagados a los autores por los derechos de publicación (los anticipos son una variable clave en este sector, donde solo una pequeña fracción de los libros publicados resulta rentable, y donde los “bestsellers” representan la principal fuente de ingresos editoriales).

En su sentencia, la jueza Florence Y. Pan respaldó esta visión. Primero, definió el mercado relevante como el de adquisición de derechos de libros con anticipos superiores a USD 250.000, criterio que representa solo el 2% de las adquisiciones, pero el 70% del gasto total por concepto de anticipos. Segundo, se acreditó que las partes controlaban aproximadamente el 49% de dicho mercado, excediendo ampliamente los umbrales de concentración definidos por la jurisprudencia antitrust estadounidense.

La corte concluyó que la operación eliminaría competencia directa entre PRH y S&S en subastas por derechos de libros, acreditando altos niveles de sustitución entre ambas (hasta un 59% de desvío de autores). A ello se sumaron antecedentes sobre posibles efectos coordinados, incluyendo una historia de colusión entre editoriales y una reciente estandarización de contratos que favorecería a las editoriales frente a los autores.

En este caso, el análisis teórico del monopsonio resultó central, dado que el pago de los anticipos a los autores son el principal precio que enfrentan las editoriales. De este modo, una disminución sostenida del monto de estos anticipos como resultado de una menor competencia entre editoriales implica una pérdida de bienestar para los oferentes (autores), además de una perdida de bienestar social y una menor diversidad editorial. Así, esta decisión del tribunal estadounidense constituye un precedente relevante sobre cómo el poder de compra puede ser utilizado para bloquear operaciones de concentración, incluso cuando no afecten directamente a los consumidores finales.

En 2008, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (“TDLC”) rechazó la demanda presentada por pequeños productores mineros contra la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), acusándola de abuso de posición dominante en la compra de minerales. Según los demandantes, ENAMI actuaba como un monopsonio, imponiendo condiciones contractuales unilaterales e injustas, tales como fijar umbrales mínimos de concentración de minerales para la compra, aplicar descuentos arbitrarios y apropiarse del mineral no aceptado sin compensación. La Corte Suprema confirmó este fallo en segunda instancia.

El mercado relevante era la compra de minerales provenientes de la pequeña minería, un segmento caracterizado por la baja capacidad de negociación de sus oferentes. ENAMI, creada con fines de fomento, opera como comprador casi único en este sector. Si bien el TDLC reconoció su posición dominante, concluyó que las condiciones impugnadas estaban justificadas técnica y económicamente. En particular, valoró que ENAMI actuaba como un facilitador de mercado, ofreciendo una vía de comercialización que probablemente no existiría sin su intervención. Una razón similar de política pública justifica el poder de compra reconocido a CENABAST, en el mercado de medicamentos en Chile.

El tribunal destacó que las reglas de compra de ENAMI eran transparentes, generales y no discriminatorias. Así, se concluyó que no existía abuso, dado que las condiciones eran coherentes con la política pública de fomento minero que guía la actuación de la empresa.

Aunque el TDLC rechazó la demanda en contra de ENAMI, el caso constituye un precedente relevante para el análisis del poder de compra ejercido por entes públicos. A diferencia de otros contextos donde se ha sancionado el uso estratégico de este poder, el TDLC sostuvo que la posición de ENAMI como comprador casi único no implicaba necesariamente una conducta abusiva, ya que su intervención facilita condiciones de comercialización que no existirían en un mercado competitivo. No obstante, advirtió que una eventual discriminación injustificada en la aplicación de sus reglas podría vulnerar la libre competencia. Así, el fallo delimita el umbral entre un ejercicio legítimo de un “monopsonio” y su uso abusivo.